强锡麟--工商界的楷模和骄傲

2010/10/25 15:45:38 来源:民建市委

纺织厂当练习生的强锡麟,凭着聪明才智,自主创业20年,成为上海实业界的名人,成为纺织行业中一个企业集团的蹄造者,他创办的华丰印染纺织有限公司,拥有纺织厂、染整厂、纺织机器制造者。

解放后,他走上自觉革命的道路,加入中国民主建国会,担任上海市工商联第一至第五届常务委员、上海市印染工业公司经理、市政协六、七届委员、中华全国工商业联合会第四届执委。他严以律己,自己解剖,任凭风浪,巍然不动。他从心底里关心所在厂的职工同志们,捐钱为职工造房6000平方米。真正地热爱国家、热爱人民,捐献自己全部的财产。

年高病重的他毅然要求加入中国共产党。1990年,87岁的强锡麟成为中共党员。

早年勤奋受遣驻沪

强锡麟,又名粹君。1903年生于江苏无锡市,这也是他的祖籍之地。

1910年,七岁的强锡麟被父母送进私塾读了四年书。1915年考入中学读书。1919年,五四运动那年,因家境不佳就结束学业。

那年代,他看到商店出售的都是冠着洋字的商品:洋纱、洋布、洋钉、洋油。深爱“五四”运动精神感召的他,甚感遗憾,很想“实业救国”。他想衣、食、住、行,衣是首位,立志投身纺织行业。

1922年,机遇来临,初创的无锡丽新纺织厂招考练习生,他投考被录用入厂当练习生,开始他的职业生涯。由于他勤奋好学,1925年该厂调派他到丽新纺织厂上海营业所担任推销员,这为他日后的创业开拓了新的天地。从此,他处在远东最繁华的上海滩,投身于工商之业。他兢兢业业、勤俭工作、艰苦经营,在实践中努力学习各种商业经营知识和决窍,成为这个行当非常老道的行家,也积累了丰富的创业经验。他心中酝酿起白手起家,独创新业的志向、冲动、憧景。

独自创业设所批发

1928年,强锡麟觉得时机已成熟,即辞去无锡丽新纺织厂上海批发所推销员工作。接着把家眷从无锡接到上海居住,将历年积蓄拼凑成数百元的资本,在南市租得一间亭子间,开始经营棉布批发业务。他每天在皮包内带上布疋样本,凭借对生产状况的了解,深知客邦的实际需求,向湖南、湖北、安徽、泉州、四川、江西等客邦棉布商店驻沪申庄兜售产品。每淡成一笔交易即向小型手工织布厂采购,随后向客户交货收款。周转很快,购销之间一转手就获利甚丰。

逾年,他在宁波路租得一间厢房,即搬迁该处。购置办公桌和堆布橱,聘请一位会计人员,正式推牌建立“华丰厂布批发所”,公开营业。他沿袭原先的生意模式,上午跑客户推销布匹,下午乘人力车向各织布厂采购,贴上华丰商标之后就运往各地驻沪申庄。他就这样勤奋快销地发挥长长,加快资金周转,弥补资金短缺之弊。由于重视质量,严格守誉,深得客户信任,营业蒸蒸日上,商品供不应求,资金积累日益增长。

改所为厂巧妙经营

1930年,强锡麟为进一步拓展业务空间,决定将华丰厂布批发所改称华丰染织厂,实质仍是批发所。并且注册“美亭”、“学生”、“美球”等商标,凭借较为宽裕的资金,努力扩大业务范围。除了继续经销色织布之外,还买进白坯布委托染厂代为加工,加染各种色彩的布匹。

他对市场熟悉,感觉灵敏,善于把握机遇。当时阴丹士林布畅销,这“阴丹士林”商标是德孚洋行专利,任何厂不能袭用。强锡麟想了新的营销策略,将华丰染织厂用“阴丹士林”颜料染色的布称为“美亭士林”和“学生蓝布”上市。待学生蓝布被市客户市场所欢迎时,即向美国、瑞士等国购进与“阴丹士林”同类的颜料加工成学生蓝布,大大降低了成本,推销顺利,照样成为名牌产品,与美亭士林布并驾齐驱。随着业务范围扩大,职工增加,房屋不敷应用,随即迁到天津路426弄一幢两层楼两开间的房屋中营业。

增资扩股创办布厂

1931年,因业务发展,需要收购大量坯布,委托染色加工,往往受到市场供求及其他因素限制,难以满足进一步发展之需。强锡麟准备创办布厂,但苦于资金不足,乃吸收新股东入股,组成华丰染织厂股份两合公司,股本总额为5万元。他用积累的2万元投资,以无限责任大股东的身份主持工作并担任经理,其他新股东都是有限责任股东。在南市斜土路新桥路口购地三亩设十升,陆续安装100台纺织机。他真正办起了织布厂,开始进入实业界。

强锡麟办厂用人有一定标准,选择高级骨干,要求一个“博”字,即知识面广,不局限于某一项研究;对专业技术人员,要求一个“精”字,精通专业,具有精益求精、不断探索的精神;对一般管理人员,要求一个“达”字,即对所任工作应有所通达。

他很重视技术人员的选用。当得知苏州工专的校风好,出人才,经人推荐大胆选用20余位苏州工毕业生担任技术工作。

为谋企业发展,他重视智力投资,支持企业中人员的求知要求。厂内办有练习生学习班、技术人员外语班、工人文化班等,还鼓励有关人员在厂外读夜书,设立粹君助学金,补助有志就学青年。

他还注意企业用人的年轻化、知识化、专业化,为了增加企业技术骨干的知识广度和深度,资助本企业中有为的青年人才去专科学校深造,并派出三名技术骨干去日本考察,后又资助一名技术人员去美国工厂实习。

捕捉时机增设染厂

1933年,市场出现繁荣,各类色布畅销,呈供不应求之势。作为厂家必须根据客户的订货要求,安排生产任务,保证按时、按质、按量交货。但是,委托其他厂染色加工,安排生产日期的大权在诸家印染厂之手,很难有自主安排。因此,不自设染色厂,不仅无法满足业务发展的需要,有可能影响在客户中的信誉。

为了抓住产销两旺的大好时机,强锡麟召集股东研究,决定将两年来盈利投资建立印染厂。于是在南市大木桥路购地十六亩,筹建“光明染厂“。开办时股本5万元,以后增至8万元,产销两旺,年年有盈利。为了加速发展,在强锡麟的提议下,股东每年仅分配少量红利,大部分盈利都用于扩大生产。

1936年的染布年产量达到15万疋,完全办成有一定规模的染布厂。至此,真正实现了织布和染布生产系列化、规模化,销售自主化的产销为一体的连锁企业。初步实现了强锡麟所憧憬的第一阶段计划。

抗战爆发易地生产

正当强锡麟在事业上一帆风顺、蒸蒸日上之时,1937年的“七・七芦沟桥事件爆发,接着日本侵略军的铁蹄迅速南下进攻上海,又爆发了“八一三”事变。

强锡麟所办的华丰织布厂和光明染厂均地处南市战区,情急之中被迫停工,将两家厂的全部机器拆迁到租界区域襄阳南路存放。不久在东京路(今归化路)租得占地两亩的空厂房,因陋就简地安装染厂的机器。为充分利用场地和空间,在搁楼上也排装了拉幅机。为了避免日伪的骚扰,改称德华染织厂,特意聘请德籍人雷拔担任名誉经理。强锡麟极为重视工作效率,强调时间就是金钱,仅化三个月即安装峻工全部投产。

一切就绪后,继续生产“学生兰布”和“美亭士林”。由于上海与各地运输线仍很通畅,市场还是有很强的需求,客户争相竞购,营业鼎盛,供不应求。但因场地有限,难以扩产。

1939年,在海防路觅得12亩空地,筹建新厂房,完工之后将东京路机器迁入新厂,并添扩了染色设备和16页提花织布机200台,实现了迁厂不停产。

宁为玉碎关于求学

当时的局势仍动荡之中,沿用老厂名,恐易引起日伪注意,就将新厂定名为“富中染织厂”。全部产品仍然贴用“华丰染织厂”的各种注册商标。1940年的产量达到30万疋,从而营业倍增,信誉日隆。

强锡麟早年就立志提倡国货,但觉得生产的产品却是德国染料染成的,想以国产染料取代德国染料,完全自产“学生蓝布”和“美亭蓝布”。于是创建了“大宇化工厂”生产染料。先从制造漂粉和液体烧碱做起,逐步实现自主生产染料。他特意在恒丰路桥附近购地20余亩准备作为染料厂和扩展用地。

可惜好景不长,珍珠港事件引发太平洋战争,日军占领上海租界,日方通过某日本纱厂要求与强锡麟合作,意在吞并,企图以日本厂的坯布经染色后贴上华丰商标,冒充国货运销西北和西南的大后方。强锡麟大义凛然地拒绝合作,并且关厂停工。他随之隐邂。

年已四十的强锡麟欲利用这一时期继续学习,整整四年在上海大厦大学经济系攻读工商管理,毕业后获学士学位。在学期间,购置了许多经营管理和经济业务等方面的书籍,放在家中的一个个书架上,好象小型的专业图书馆。

恢复生产创制纺机

1946年抗战胜利后,强锡麟招回全部职工,原“富中染织厂”也恢复生产。继续生产美亭蓝布和学生蓝布,迅速行销全国,享有一定的声誉。次年的产量达到50万疋布左右。为了继续扩大生产,于是就筹办建“华丰纺织厂”,并在军工路购地200余亩,其中120亩为生产区,其余地均为生活区,形成大规模的新型工厂。

接着向英商信昌洋行订购3万纺纱锭子。当时的洋行都规定价格是开口的(open price),条件均非常苛刻,尽管予先付款定货,外商却可以任意涨价,可以附加其他各种费用,可以任意拖延交货日期不受约束,而华商利益实无保障可言。结果英商涨价只付给5000锭,其余2.5万锭就不了了之。

那时还向美商慎昌洋行订购最新型的自动络纬机和络筒机,以及控制槽浆温床的关键零件,后来美方认为全自动纺纱机是高精尖产品,不愿卖给中方,于是借口“中国技术低,难以维修”,拒绝履约。最终以三十年代的老产品交货完事。

这给强锡麟以很深的教训,就决心创办自动纺织机的制造厂。在斜土路原华丰织布厂址筹建“力生铁工厂”,喻意要自力更生装备自己的雄心壮志。计划从自动织机入手,积累经验后扩大生产其他类型的纺织机械。

他听取技术员的两种不同意见:一种认为先试制,逐步批量生产,以稳为主;另一种认为不必试制,即大批生产,省时省钱。他决定可愿慢此,但要稳些。经过攻关,试制成功,并批量生产1200余台全自动纺织机。其中1000余台安装在军工路华丰纺织厂,其余的出售。同时生产3万锭纺纱机。当时的国内,能规模生产国产全自动纺织机械是绝无仅有的创举。

果断处置躲过浩劫

强锡麟二十年的实业生涯铸就了他的远见、胆识和应变能力,有时能逢凶化吉。

国民党政府发动内战之后,经济状况恶化。美国政府为挽救国民党政府而制定“美国援华法案”,将大量棉花等物资输入中国,但却归国民党政府所属棉纺织厂使用。其余纱厂只能向农民购高价棉,造成纺织品成本高昂而亏本。强锡麟所办的大宇化工厂的漂粉,因美国廉价漂粉精涌入市场,无法竞争而关厂歇业。

1948年政府发行金圆券,搜刮黄金和美钞,并且实行限价。不久特价飞涨,华丰厂的库存棉布被收购一空,换来的仅是大量金圆券,却无法买进生产急需棉纱等原料。强锡麟眼见金圆券天天贬值,为免遭灭顶之灾,当机立断把全部存款购入钢筋、水泥、建筑材料,在大造厂房的同时大量购置机器设备。

嗣金圆券崩溃之日,他早已将金圆券变为无法搬走的大车间和拥有大量纱锭和布机的大工厂。由于他的机敏,才保存了多年积聚的财产。

上海解放前夕,47岁的强锡麟担任华丰印染纺织有限公司总经理,这个公司拥有华丰纺织厂、力生铁厂、富中染织整理厂,共有二千多名职工,形成从制造机械、纺纱、织布到染整的企业集团。

但是他已感心劳力拙,疲惫不堪,三个企业原料被控制,成品被收光,经济周转不灵,仅留下空厂房、机器、工人,濒临奄奄一息。他反对国民党政府,但又怕共产党。既想离开上海,又舍不得离开一手创办的三个厂。有人问他解放军来了,你要跑吗?他回答说要跑的,从铁工厂跑到纺织厂,又从纺织厂跑到印染厂,他无法离开与其朝夕相处,相依为命的工厂,每当他心情烦闷的时候,只要到厂,就心心旷神怡。

加入民建率先合营

上海刚解放,强锡麟看到人民解放军军容整肃,纪律严明,露宿街头。共产党人廉洁奉公,品德高尚,十分钦佩。打消了早先的担忧,转变了看法。

1949年6月,经民建会领导人胡厥文的引介,加入中国民主建国会,并积极参加民建会的各项学习和活动,响应民建号召,在工商界中发挥民建会员骨干模范的带头作用。1950年的“二六轰炸”后,上海工业困难,他立即在国内外订货的所有资金集中起来,用于纺织厂的扩大再生产,推动本市纺织工业发展。在抗美援朝中,带头捐献飞机大炮,折合人民币22.6亿日币(15亿元为一架战斗机)。

他由衷钦佩共产党搞政治、搞军事的能力,但怀疑共产党能否搞好经济,但各行各业在党的领导下,呈现兴旺局面,经过三反运动恢复了金融和工业生产秩序。1954年,他带着申请公私合营,成为本市较早成为公私合营的企业,而且出现合营企业的优越性,使他消除了“只有我才能办好企业”的想法。从心里承认共产党搞经济也是有办法的。

来自人民还给人民

这是强锡麟晚年的第一个愿望。他在1955年曾用几个晚上仔细算了笔帐,1928年他结束小职员生活,从挂起棉布字号开始到拥有三家工厂,历时二十多年。如果以在丽新厂当小职员每月20元工资计,即使一钱不花存入银行,需要一万二千多年才能积累起公私合营时的财富总量。因此他感到是工人养活了他。

1956年,他患重病时写信给民建会领导人胡劂文,表示要将财产捐献给人民。1959年起他夫妇主动放弃定息。1965年病重时写下“死亡预嘱”,除留给夫人5万元外,家中其余财产全部交给人民。夫人去世后,他将5万元上交国家。

文革结束后,领到被抄财产折合40多万元。有一次漂染十七厂的厂医上门为他保健,从谈话中得知厂里职工住房非常困难,立即决定将这笔钱全部捐献给为他创造财富的漂染厂职工,为职工建造89套计6000多平方米新工房。

八十年代初,他又领到发还的“文革”中其他的十多万资金,马上向市爱国建设公司认款15万,至1984年连同本息共二十万元全部交缴国家。1985年当他得知放弃的定息仍留存在各企业,即写报告办理了上缴国库的手续。强锡麟夫妇共计上缴捐献给国家160余万元。

著书立说资为社用

这是强锡麟第二个心愿。1961年他要编写一部《企业管理》总结自身企业管理和理财经验,为行业所借鉴,为国家和人民出份力。特意成立编辑工作组,对各部门的组织、制度、规章、报表、档案进行整理、分析、归纳。并参考了各种管理书籍,发挥集体智慧。然后由他本人主持编写。他边写作、边研究、边实践,并且在本企业工作中加以检验。这样,竟然使企业的各项管理工作更有条理,更有秩序地进行,而且达到以简驭繁,以少臻精的效果。

六十花甲的强锡麟花了整整三年时间,于1963年完成十几万字的企业管理书稿。这部著作是他一生经营管理企业的实践记录,极具让各企业研究借鉴的价值,可惜在“文革”抄家而散失。他每念及此,殊为痛惜。

1978年,这位75岁高龄老人克服白内障、右眼失明、高血压、心脏病的折磨,又花了三年多时间,以自己的退休金请人帮助整理25万字的《普及管理科学》一书。老人终于了却心愿。出版后受到纺织局领导的高度赞叹,誉为“爱国实业家留给当代企业家的宝贵精神财富”。他热爱学习,追求知识,尽管晚年体弱多病,视力不佳,仍每天读书、看报,学习英语。还专门请两个秘书帮他整理笔记、摘录。他说书籍是最好的老师,知识是真正的财富,人不吃饭会饿死,人不读书会愚钝。他最爱送人的礼物是书籍。

有情汉子体贴入微

强锡麟做事细心,有条有理的,对所有后辈生活方面的关心也无微不至。据他的孙女强世芬回忆,当她出生后,他一如既往亲自制定了抚育规矩。

他历来规定喂任何婴儿牛奶必须经手背测温之后才能可以,婴儿每次大小便必须认真查看,体温要定时测量,饮食量要准确,每天都要对这些作记录。他有空时便亲自做这些事情,而且要定期检查。他的几个文革抄家前出世的孙辈,每人都有这样一本抚育档案。

儿孙们结婚之后,他往往专门抽时间当面详谈应如何带孩子,从孩子应该吃什么、穿什么,直至孩子的被褥应该怎么做,无所不至。

孙女强世芬十岁生日时,强锡麟送10本生理、医学卫生知识方面的书,让她爱护自己,管理自己。这些书伴随着她成长、漂洋过海。强世芬结婚后,他特意找到儿子文革抄家后幸存的婴儿档案,让孙女作范本,希望她生个健康的孩子。后来还替强世芬未来的孩子备下尿布。

他崇尚自立奋斗的精神,也以此谆谆教导后辈,不能躺在祖宗身上过日子,不能依赖别人,要自己努力。他常说:子女若有出息,他自己能挣前途,给他许多钱财干什么!子女若无用,再多的钞票也会花光,反而助长好好逸恶劳的恶习而误了前途。有些人不理解他为什么不把钱财留给子女,其实这正是他心中对子女小辈至深至博的爱。

意志坚定胸怀未来

自强不息,豁达从容是强锡麟鲜明的性格特征和精神风貌,靠着这取得了事业的成功。文革期间,六七十岁的他处在艰难之中,老伴早已去世。家中仅有年幼的孙女强世芬与其相依为命。他每天烧菜煮汤,孙女煮饭烧水,一老一小患难与共。

他每天上午在家学习,写检查。下午祖孙俩手牵手去里弄交待。回家后自己动手缝补,从不怨天尤人。身处逆境中他还坚持朴素的养生之道:饮食荤素搭配,定时定量,口味清淡,每餐一碗青菜汤是少不了的。每天早睡早起,六杯白开水是一定要喝的。即使在年高体弱时,也坚持自己的事自己做,决不麻烦别人。

自强、自立的强锡麟在晚年有个强烈的心愿,他在风风雨雨、丰富多彩的人生旅途中,悟到人生的真理,他寻求精神上的归宿。1990年,多种疾病�C身的他向党组织表达了加入中国共产党的愿望。当年6月,87岁的强锡麟被光荣批准为中共党员,实现了他人生第三个心愿。

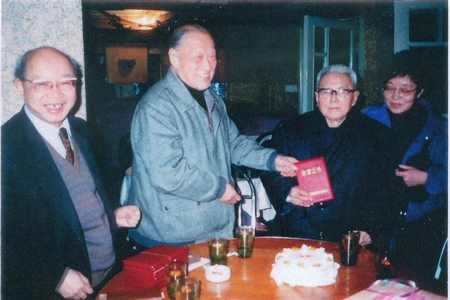

1996年3月5日,强锡麟尽管大手术出院不久,与以往一样积极参加民建支部活动,由女儿陪同专程参加组织生活。支部同志极为兴奋,向他赠送了九十三岁的生日蛋糕,向他授予民建中央颁发的荣誉证书。可惜,他参加这次组织活动成为永久的道别。同年8月3日,他在瑞金医院因病逝世,享年93岁。