一

父亲何非光,原名何德旺,1913年4月18日出生于台湾台中市。祖父何日新是一个小米商,祖母王氏是一个典型的旧式妇女,带髻裹足,却十分贤惠善良。

父亲年幼时接受的是中国传统的家庭教育。5岁那年,他被祖父偷偷地送入私塾学习汉文(日据时代台湾人是不允许学汉文的),从读《三字经》、《千家诗》开始,幼小的心灵就被注入了强烈的中国人的意识。

父亲的兄弟姐妹12个,七男五女,他在男性中排行老幺,可是他最有个性,最有反叛精神。刚刚步入少年,家里发生了一件对父亲刺激极大、影响极深的事情。我的四伯父在医专毕业后,想独立开设诊所,竟为日本统治者所不允。身为医生的四伯父在新婚不久患了普通的感冒,却硬被日本医生诊断为“恶性传染病”,强迫接受“治疗”,结果竟被活活地“治”死了,死时年仅20岁。四伯父死于非命,严酷的现实使父亲看清了殖民主义者的丑恶本质,心中埋下了对殖民主义者仇恨的种子。

12岁那年,父亲考入了台中市第一中学(台中一中)。但仅仅读了1年,就遭到学校当局勒令“自动退学”,理由是父亲用石块打一日本学生,致其头破血流。父亲在回忆当年的情景时,仍然无比愤怒。那日本小鬼子平时横行霸道,总爱欺侮我们台湾学生,动辄辱骂我们是“清国奴”、“鸦片鬼生的”,不狠狠揍他一顿,不解心头之恨!

由于从小备尝“二等公民”的苦楚,父亲青少年时代就萌发了强烈的爱国意识,并积极参加反抗殖民统治的活动。1927年,台湾文化协会倡办台湾演剧会,父亲便参加了由著名社会活动家张深切编导的闽南语话剧《乌天暗地》的演出。此剧只演了一场便被日本当局指涉有“煽动台民反叛”之嫌,而被禁演,台湾演剧会也被强迫解散。

二

上世纪30年代初,日本军国主义为发动全面侵华战争做准备,加紧了对作为战争基地台湾的控制,解散了各种社会组织,限制民众的各种活动。在这种情况下,却有许多渴求自由、向往祖国大陆的青年,冒着被关被杀的危险,不辞千辛万苦奔向祖国大陆。父亲也加入了这一行列,瞒着家里人,不辞而别,只身来到上海。

父亲是在一个偶然的机会闯入了电影圈的。初到上海,父亲在台湾同乡开的牙科诊所--“简连春医师诊所”当学徒,在诊所结识了联华公司的演员蒋君超。有一天,应蒋君超的邀请,父亲到电影公司摄影棚去玩,适逢大导演卜万苍在拍电影《人道》(1932年无声片)中的一个跳舞场面,父亲被邀当了一回跳舞的群众演员,成为父亲“触电”的第一次经验。在此之后,父亲不知不觉对拍电影产生了浓厚的兴趣,他经常光顾离诊所不远的内山完造书店,有意识地研读有关电影知识的书籍。

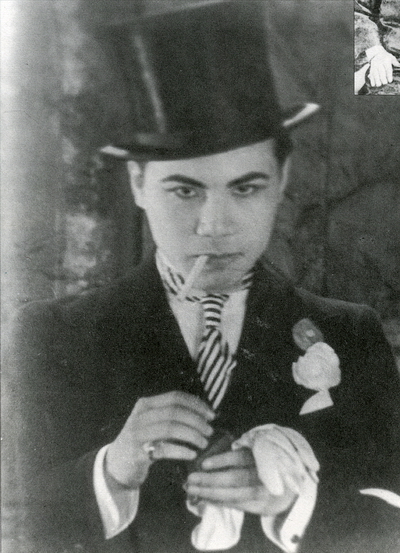

以后得到卜万苍的引荐、赏识,父亲正式步入电影界。从1933年到1935年的两年多时间里,父亲与当时的大牌明星阮玲玉等人合作拍了《母性之光》(1934年孙瑜导演),《暴雨梨花》(1934年马徐维邦导演),《再会吧,上海》(1934年郑基铎导演)等十多部电影,父亲也由此被公认为电影界成功的“反派小生”。

1935年下半年,一件意想不到的事情发生了。父亲与金山一起参加了“月明”公司的影片《昏狂》的拍摄。《昏狂》的故事和“月明”公司1933年出品的影片《恶邻》一样,是用影射的方式表现抗日内容的,这部片子还没有公演,日本人就出来干涉了,非让“月明”公司改。也就在这个过程中,日本人知道了那个演“恶邻”入木三分的反派小生何非光是台湾人,于是就谋划绑架父亲,然而父亲并不知道这个情况。有一天父亲去找罗朋(台湾人,著名电影导演,主演过电影《渔光曲》),从罗家出来时,被等在弄堂口的两个日本便衣特务不由分说押上了车,随后父亲被强行送回台湾。

奶奶因此受到惊吓,一病不起,不久便撒手人寰。大伯父为了给父亲担保,几乎耗尽所有财产。父亲受到的精神打击更是无法表达,但是他并没有屈服于日本人的淫威,没有放弃自己的追求。过了一段时间,父亲在我一个姑妈的鼓励和资助下只身去了日本。这其中有两个原因,一是当时台湾人没有出入自由,到大陆须办理身份证件,而到日本不需要护照;二是那时正是有声电影兴起的时候,父亲想到日本学习有声电影方面的技术,然后再设法回大陆。

到了日本,父亲进入了日本大学艺术系的有声映画专科,专攻电影,并参加了“中国留东(京)学生演剧会”,成为导演团成员之一。演剧会排演了由田汉改编的话剧《复活》。导演团还发起举办了“东京·鲁迅追悼会”,散发了赞颂鲁迅先生一生奋斗业绩的悼词纪念卡。

抗战爆发,留学生们听到国共合作共同抗日的消息后很兴奋,纷纷去大使馆要求回国抗战,父亲此时也在考虑赴大陆的行程。不料,日本特务又一次把父亲抓进了拘留所,关了一个星期,训诫父亲说“你是台湾人,不要和他们(中国留学生)混在一起,你应该回台湾去。”日本人的淫威警告没有吓倒父亲,反而更促使他坚定了立刻离开日本赴中国大陆的决心。在旅日台籍画家李石樵的资助下,父亲改名换姓,躲过日本特务的监视,从东京再次来到上海。

到上海不久后,父亲和著名摄影师吴印咸、著名演员兰马一道赴山西太原加入西北电影公司。在西北电影公司,父亲在影片《塞北风云》中任主演,可是拍到一半,战事吃紧,公司搬迁,影片半途而废。父亲在报纸上看到一则消息:八路军要招募懂日语的人去前线工作,于是去八路军办事处报了名。八路军办事处的一位负责人(据父亲回忆,此人应该是薄一波)询问了我父亲的情况后说:你到前线我们当然是欢迎的,但有点可惜,你应该用你的电影武器去唤起民众,宣传抗日。就这样,八路军办事处给出具了路条,父亲等几人辗转到了汉口,加入了中国电影制片厂。在中国电影制片厂,父亲很快投入了拍片,先后参加了影片《保卫我们的土地》(1938年史东山导演)、《热血忠魂》(1938年袁丛美导演)的演出。1939年,父亲第一次独立当编导,拍了电影《保家乡》。自此,父亲成了中国抗战电影史上拍摄反战影片最多的两位编导之一。

三

《保家乡》是父亲编剧、导演的第一部影片,当时父亲26岁。由于影片真实地披露了日本侵略军灭绝人性的暴行,表达了中国军民团结一致抗敌救国的决心,在重庆首映就引起轰动,并被当时的“中苏文化协会”选为对外宣传片,拿到英、法、美、比、瑞诸国放映。驻苏大使邵力子负责直接把拷贝带到苏联公映,在莫斯科等大城市连映数十天,天天满座,再运到其他各市镇,也万人空巷。据估计苏联购买了350部拷贝,典藏于莫斯科影艺学院,而观看该片的苏联观众达1000万人,这在当年可谓盛况空前。

时隔一年,父亲又于1940年编导了他的第二部抗战影片《东亚之光》。这是具有独特纪实风格的影片,创造性地突破纪实影片的老框框,用真实的人物、真实的事件和真实的地点,拍成一部世界电影史上从未有过的、反映日本战俘反对日本军国主义侵略战争的真实历史影片。这种独特的纪实风格,堪与曾经轰动世界影坛的意大利新现实主义电影代表作《罗马·不设防的城市》相媲美。而《罗》只用了真实的时间和事件发生的真实地点,人物仍是由专业电影演员扮演,它的成片时间,也比《东亚之光》滞后5年。《东亚之光》的题材是父亲参加一次日本战俘座谈会时挖掘酝酿的。座谈会后父亲亲自深入设在重庆郊区的战俘收容所,生活采访了40多天,然后又用8天时间,日夜赶写出一个电影剧本投入拍摄,演员全部启用日本战俘,唯一例外的是,父亲亲自在片中担任了一个角色。还在影片的拍摄阶段,侵华日军当局已闻此事,黩武成性的敌酋不相信用武士道精神训练出来的日军官兵会有这种背叛行为,扬言影片中的战俘是中国人扮演的假战俘。直至太平洋战争爆发,侵占香港的日军当局从“利舞台”取来《东亚之光》拷贝放映,那些日军军官个个气得暴跳如雷、嚎叫谩骂,甚至拔出军刀劈向银幕。这部影片的强大威力由此可见。

《东亚之光》在战时的重庆公映时,《新华日报》多次在相关版面上刊发专稿,报道盛况,并发表短评,高度评价影片为“中外战争影片中空前之奇迹”、“亦诚不愧为一成功的进步的片子”。在重庆的美国驻华大使馆官员布瑞格原来也对日军战俘参加反战影片的演出持怀疑态度,但观看了《东亚之光》并确认那些“演员”的战俘身份后,连称这是世界电影史上的奇迹。

之后,父亲先后又拍摄了两部抗战故事片《气壮山河》、《血溅樱花》。《气壮山河》描写中国青年远征军出征缅甸抗击日寇,故事讲的是远征军攻城部队在一对华侨青年兄妹的帮助下夜袭成功,取得全歼守城敌军的重大胜利。影片把中国的抗战与世界反法西斯战争紧密联系起来,有力宣传了中国军民对第二次世界大战胜利的巨大贡献。

《血溅樱花》是父亲的又一力作。影片以中日两对空军夫妇在抗日战争中的不同遭遇,雄辩地揭露了日本军国主义发动的这场侵略战争,不仅危害了别国人民,同时也在危害本国人民的严酷事实,揭露了侵略战争的反人民本质,反映了战时日本社会的不安定、日本人民的艰难困苦和普遍的厌战情绪。这样深刻的主题在其他抗战电影中是很少见的。

父亲编导的抗战电影,为他在中国影坛确立了应有的地位。《中国新文艺大系·电影卷》对父亲的作品作了一个较为客观公正的评价:“台湾籍青年何非光,他本是电影演员,在抗战电影运动中转事编导,还有着旺盛的创作激情,接连编导了《保家乡》、《东亚之光》、《气壮山河》、《血溅樱花》等四部作品。其中的《东亚之光》,从题材内容到表现手法都是比较独特的。用今天的眼光来审视,感到这部作品仍然有着特殊的意义。这部作品不仅是一部真实而独特的纪实性故事片,同时具有历史文献价值。”在抗日战争胜利50周年之际,中国艺术研究院、中国电影资料馆及中国电影艺术中心联合制作的52集电视文献片《中国电影》;上海东方电视台、香港新大陆出版社共同制作,由杨成武将军任总顾问的30集电视文献片《血肉长城》都以较大篇幅介绍了父亲和他拍摄的抗战影片。香港电影节专场放映了父亲的作品,电影节宣传册的英文说明,给了父亲高度的评价。1997年台湾电影导演协会将电影界的最高荣誉奖项“终身成就奖”追授给父亲,亦是表彰他半个世纪前所编导的抗战电影和对中国电影作出的卓越贡献。

四

父亲是赤诚的爱国者,是勤奋的电影人,是自由的艺术家,他视重庆为抗日的战场,把上海当作第二故乡,可在他心中何曾忘记故乡--台湾。

早在1949年7月父亲就加入了台湾民主自治同盟。1949年7月31日台盟华东总支部成立,父亲被选为总支部委员,任宣传委员。后因参加解放军及其他的原因离开台盟组织。1980年9月父亲恢复盟籍,再次回到上海台盟组织,同时成为上海市文史研究馆馆员。他发挥自己的文艺专长和才能,积极参加台盟的各项活动,如指导台盟文艺宣传队的活动,在台盟举办的闽南语班中执教等。20世纪90年代起,随着两岸交流交往的发展,父亲应邀参加了“第19届香港国际电影节暨香港学术研讨会”、“中国内地、香港、台湾三地导演研讨会”等各类活动,积极为两岸三地的电影事业发展尽心竭力。多年来,父亲最大的心愿就是能回到离别50年的家乡--台湾,谁知,造化弄人,竟不助人圆梦。1997年8月父亲接到台湾著名导演李行先生的邀请,准备重回故里,却突然病倒,匆匆离去。当年11月,台湾电影导演协会授予父亲中国电影导演“终身成就奖”。

父亲就这样走了,留给我的是无比的悲伤,无限的思念,更多的是对父亲坎坷人生的探索和思考。我宁愿相信人有灵魂,父亲一定回到了故乡,回到他魂牵梦萦的地方。